省令準耐火構造とは、よく耳にする「フラット35」で有名な民間金融機関と提携した住宅ローンを展開する「住宅金融支援機構」が定める基準を満たした、火災に強い住宅の構造のことです。建築基準法の準耐火構造と同等の耐火性能を有し、火災保険料の割引などのメリットがあります。

新築の家づくり、夢が広がる一方で、安全性や将来の維持費についても不安を持ってしまうものです。

特に、万が一の災害に備える「火災への強さ」は、木造家屋が多い日本では非常に重要なポイントです。

実は、この省令準耐火構造を選ぶことで、火災に強い安心の住まいを手に入れられるだけでなく、将来の火災保険料を大幅に抑えられることをご存知でしょうか?

なんと、一般的な住宅と比較して、火災保険料が最大で約半分になるケースもあります。

この記事では、「火災に強い家づくり」と「経済的な負担軽減」を両立させる、まさに一石二鳥の選択肢である省令準耐火構造について、その仕組みから費用、そして最も気になる保険料のメリットまで解説します。

| この記事でわかること |

|---|

| ・省令準耐火の基本: 住宅金融支援機構が定める耐火基準 ・火災保険料が最大半額に: T構造分類で保険料が大幅割引 ・地震保険料もお得に: 火災保険と合わせて割引対象 ・長期的な経済メリット: 初期費用以上の家計貢献 ・追加費用と費用対効果: 賢い投資でコスト回収可能 ・証明・確認方法: 必要な書類と手続きのポイント |

「省令準耐火構造」って何?知っておくべき基本的な知識

新築を検討する際、「耐火性能」という言葉を耳にすることは多いかと思います。

しかし、その中でも「省令準耐火構造」という言葉は、少し聞き慣れないかもしれません。

ここでは、省令準耐火構造の定義と、他の耐火基準と何が違うのか、そしてどのような目的で定められているのかを、一つずつ分かりやすく解説していきます。

「燃えにくい家」の種類 耐火構造・準耐火構造・省令準耐火構造の違い

家が火災に強いかどうかを示す基準には、いくつか種類があります。

大きく分けて、建築基準法に基づくものと、住宅ローンの要件に関わるものがあります。

耐火構造

建築基準法に基づく構造

建物全体が火災の延焼を防止するために、壁、柱、床、屋根、階段など主要構造部分が一定時間、火熱に耐えられる性能を持つ構造です。

主に都市部の防火地域などに建てられる、マンションや商業施設など大規模な建築物に適用されることが多い基準です。

火災が発生しても建物が倒壊せず、避難経路を確保する役割が重視されます。

準耐火構造

建築基準法に基づく構造

耐火構造に準じた防火性能を持つ構造です。主要構造部(壁、柱、床など)が、火災発生から一定時間倒壊しないように、また延焼を防止できるように設計された構造です。

これは主に準防火地域などに建てられる建物に適用されます。

省令準耐火構造

住宅金融支援機構が定める構造

建築基準法とは異なり、住宅金融支援機構が定める基準です。主に【フラット35】などの住宅ローンを利用する際に、その融資条件として位置づけられています。

この構造は、木造住宅であっても、通常の住宅に比べて火災に強い性能を持たせることを目的としています。具体的には、外部からの延焼防止、内部での火災の拡大抑制、避難時間の確保という3つのポイントに重点を置いています。

| 耐火構造・準耐火構造・省令準耐火構造の比較表 | |||

|---|---|---|---|

| 構造 | 耐火構造 | 準耐火構造 | 約省令準耐火構造 |

| 根拠法規 | 建築基準法 | 建築基準法 | 住宅金融支援機構の基準 |

| 主な適用建物 | 大規模建築物、防火地域内の建物 | 中規模建築物、準防火地域内の建物 | 主に木造戸建て住宅(フラット35利用時など) |

| 耐火時間目安 | 1時間以上 | 45分または1時間 | 15分以上(内部)、 30分以上(外部)相当 |

| 主な目的 | 建物倒壊防止、避難経路確保、 周辺への延焼防止 | 建物倒壊防止、 周辺への延焼防止 | 外部からの延焼防止、 各室防火、他室への延焼遅延 |

| 火災保険料 | T構造 (耐火構造) | T構造 (耐火構造) | T構造 (耐火構造) |

この表の、火災保険料の欄を見てわかるように、火災保険の面では「T構造」という最も有利な分類に該当する点が大きな特徴です。T構造については後述します。

省令準耐火構造は、建築基準法上の耐火構造や準耐火構造とは異なる位置づけですが、火災に強い家として位置付けられています。

この点が、新築時に省令準耐火構造を検討する最大のメリットになります。

耐火構造はなぜ必要なのか?3つの目的

省令準耐火構造は、単に「燃えにくい」というだけでなく、火災から私たちの大切な命や財産を守るために、3つの目的を持っています。

目的.1

隣家などからの延焼を防止する

万が一、隣の家で火災が発生した場合、自分の家に燃え移るのを防ぐための工夫が必要となります。特に屋根や外壁、軒裏(屋根の出っ張りの裏側)に不燃材料を使用することで、外部からの火の侵入を阻止できます。これにより、周辺火災からの被害を最小限に抑えることが可能です。

目的.2

火災が発生した部屋から

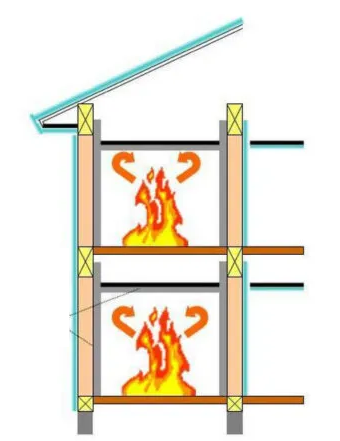

火が広げない(各室防火)

家の中で火災が発生した場合でも、特定の部屋に火がとどまり、他の部屋へ簡単に燃え広がらないようにすることが必要です。

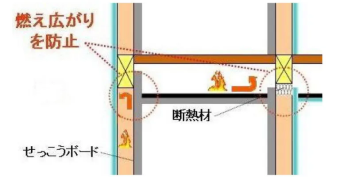

壁や天井の内部に石こうボードなどの耐火性のある材料を施し、火災の進行を遅らせます。これにより、初期消火や避難のための貴重な時間を稼ぐことができます。

目的.3

火災が発生した部屋から

他の部屋への延焼を遅らせる

各室防火と似ていますが、これは火が部屋から部屋へ、あるいは階から階へと延焼するのを遅らせる仕組みです。壁の内部や配線・配管の貫通部に「ファイヤーストップ材」と呼ばれる部材を設けることで、空気の流れを遮断し、火の通り道を塞ぎます。これにより、家全体が燃え広がるまでの時間を稼ぎ、避難や消防活動のための時間を確保できます。

省令準耐火構造の要件とは?具体的なポイントを解説

では、具体的にどのような基準を満たせば「省令準耐火構造」と認められるのでしょうか。主な要件は以下の通りです。 これらの要件を満たすことで、建築物の防火性能が格段に向上します。

屋根

火災時に延焼のおそれのある部分の屋根は、不燃材料で葺くか、準耐火構造とする必要があります。瓦や金属製の屋根材などがこれに該当します。

外壁・軒裏

外壁と軒裏は、防火構造にすることが求められます。隣家からの火災に対して30分以上の延焼防止性能を持つことが必要です。

天井・壁

部屋の天井と壁の室内に面する部分は、石こうボードなどの不燃材料や、準不燃材料(難燃性を持つ材料)を張り、火災の延焼を15分以上遅らせる性能を持つことが求められます。これは、火災発生時の初期段階で避難や消火活動のための時間を確保するためです。

ファイヤーストップ材

壁や天井の内部、配線や配管が通る部分などに、火が燃え広がるのを防ぐための「ファイヤーストップ材」を設置します。これは木材などで囲まれた空間(例えば壁の中の空間)を一定間隔で区切ることで、空気の流れを遮断し、火炎や煙の侵入を遅らせる役割があります。

耐火構造だからできる木造4階建て

そして地震にも強い家づくり

少ない予算でも始められる家づくりの実績満載。理想を叶えるなら、

まずは資料請求から。OU2HAUSの家づくりの秘密をご覧ください。

知っておくべき最大のメリット!火災保険料が大幅に安くなる理由

新築の家づくりにおいて、初期費用はもちろん重要ですが、長期的に発生するランニングコスト、特に火災保険料も決して無視できない要素です。実は、省令準耐火構造を選ぶ最大のメリットの一つは、この火災保険料が大幅に安くなるという点にあります。

なぜ省令準耐火構造だと保険料が安くなるのか、その具体的な理由と、さらに広がる経済的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

なぜ省令準耐火構造だと保険料が安くなるのか? それは、損害の生じにくさによる!

火災保険の保険料は、建物の構造によって大きく異なります。

保険会社は、建物の燃えにくさや損害の生じにくさに応じて、リスクを分類し、それに基づいて保険料を設定しているのです。

この分類が「建物の構造級別」と呼ばれています。

構造級別は主に以下の3つに分けられます。

M構造(マンション構造)

共同住宅(マンションなど)で、コンクリート造や鉄骨造などの耐火性能が高い建物が該当します。最も火災リスクが低いとされ、保険料が最も安くなります。

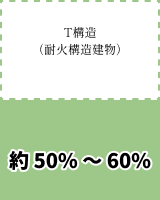

T構造(耐火構造建物)

コンクリート造、れんが造、石造などの建物のほか、省令準耐火構造の木造住宅もこのT構造に分類されます。 火災に強く、M構造に次いで保険料が安くなります。

H構造(非耐火構造建物)

木造などで、上記M構造やT構造に該当しない一般的な建物です。火災リスクが最も高いと判断され、保険料が最も高くなります。

ここが重要!

省令準耐火構造の住宅は、木造であっても火災保険上は「T構造」と見なされるため、H構造(非耐火構造)の住宅と比べて保険料が大幅に安くなります。

その差は歴然で、保険会社や補償内容にもよりますが、H構造と比較して火災保険料が最大で約50%も安くなることがあります。

例えば、年間数万円の保険料が、省令準耐火構造にすることで年間数千円〜1万円台に抑えられるケースも少なくありません。これが長期にわたると、数十万円、場合によっては百万円単位の差が生まれることになります。

火災保険 構造級別による保険料の目安

木造などで、耐火性能がない、または低い建物。

省令準耐火構造の木造住宅や、コンクリート造、れんが造など。火災に強く、M構造に次いで火災リスクが低いと評価される。

共同住宅(マンションなど)で、鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの耐火性能が特に高い建物。

H構造(非耐火構造建物)の火災保険料を基準(100%)とした場合

保険料だけじゃない!省令準耐火構造がもたらす長期的な経済メリット

省令準耐火構造のメリットは、火災保険料の削減だけにとどまりません。家計と資産形成に繋がる、さらに広範な経済的メリットがあります。

地震保険料も割引対象に!

火災保険に加入する際、多くの人が地震保険もセットで契約します。実は、省令準耐火構造の建物は、地震保険料においても割引が適用されることがあります。地震保険の保険料は、建物の構造や所在地によって決まりますが、耐震性の高い建物は割引の対象となることが多く、省令準耐火構造は火災だけでなく地震にも一定の強さを持つため、この恩恵を受けられるのです。

資産価値の維持に貢献

火災に強い家は、将来的に売却する際にもその価値が評価されやすくなります。災害リスクが低いと判断されるため、安心して次の買い手に引き継ぐことができ、結果として長期的な資産価値の維持に繋がります。これは、単に住むだけでなく「資産」としての家を考える上でも重要なポイントです。

長期的なランニングコストの低減

火災保険料は、住宅ローンを組んでいる期間、つまり数十年間にわたって払い続ける費用です。仮に年間1万円の削減でも、30年間で30万円、40年間で40万円もの差が生まれます。家づくりにかかる初期費用だけでなく、こうした長期的なランニングコストを抑えることは、家計の健全化に大きく貢献します。

命と財産を守る究極のセーフティネット

もちろん、省令準耐火構造の最大の価値は、経済的なメリットだけではありません。何よりも、家族の命と大切な財産を守るという本質的な役割を果たします。

火災が発生した場合でも、延焼が遅れることで、以下のような重要な時間を確保できます。

避難時間の確保

建物がすぐに燃え落ちることがないため、家族全員が安全に避難するための十分な時間を稼げます。

初期消火の可能性

火の回りが遅いため、初期段階であれば自力で消火できる可能性が高まります。

消防活動の助け

消防隊が到着するまでの間に、建物全体の被害拡大を食い止めることができます。

このように、省令準耐火構造は、目に見える保険料の削減というメリットだけでなく、万が一の事態に備える究極のセーフティネットとして機能します。経済的な賢さと、何にも代えがたい安心感を両立できるのが、この構造の真価なのです。

火災保険だけじゃない!

家のお悩みオンラインでも相談できます

自宅にいながら、気になる家づくりの疑問を解消。専門のスタッフが丁寧にサポートします。

相談は無料。お気軽にお問い合わせください。

気になる費用と申請プロセス!現実的な家づくりを考える

省令準耐火構造が火災保険料の大幅な削減に繋がることは分かりましたが、「結局、初期費用はどれくらい増えるの?」「手続きは難しいの?」といった疑問が次に浮かぶことでしょう。ここでは、省令準耐火構造の家づくりにかかる費用とその内訳、そして証明・確認方法について詳しく見ていきましょう

省令準耐火構造にするための追加費用はどれくらい?

省令準耐火構造にするためには、通常の木造住宅に比べて、確かに追加費用が発生します。 これは、使用する建材や工法に、より耐火性能の高いものが求められるためです。

一般的な目安としては、通常の仕様から30万円〜100万円程度の追加費用がかかることが多いとされています。この費用は、建物の規模、階数、設計内容、採用する建材のグレード、ハウスメーカーの標準仕様などによって大きく変動します。

追加費用の主な内訳は以下の通りです。

耐火性能の高い石こうボードなどの使用

壁や天井の内部に厚手の石こうボードを二重に張るなど、通常のボードよりも費用がかかる場合があります。

ファイヤーストップ材の設置

壁や天井の内部空間に火炎や煙の通り道を遮断するための部材を追加します

防火サッシ・防火戸の採用

開口部(窓やドア)に、火災時の延焼を防ぐための特殊なサッシやドアが必要になる場合があります。特に、準防火地域や防火地域内で「省令準耐火構造」を検討する場合、その対応は必須となります。

屋根材・軒裏の防火仕様

屋根材や軒裏に不燃材料を使用するための費用が含まれます。

しかし、この追加費用を「単なる出費」と捉えるのは早計です。第2章で解説した通り、省令準耐火構造にすることで火災保険料が最大で約半分になることを考えれば、この初期投資は十分に元が取れる、長期的な視点での「賢い投資」と言えます。

例えば、仮に初期費用が50万円増えたとしても、年間1.5万円の火災保険料が削減できるとすれば、約34年で元が取れる計算になります。住宅ローンが35年だとすれば、ほぼトントンか、それ以上のメリットを享受できる可能性が高いのです。

省令準耐火構造の証明・確認方法は?いざという時に困らないために

省令準耐火構造であることの証明は、火災保険の契約時やフラット35の融資実行時など、様々な場面で必要となります。いざという時に困らないよう、どのような書類が必要になるのかを把握しておきましょう。

主な証明・確認方法は以下の通りです。

住宅金融支援機構の適合証明書

最も確実な証明書です。フラット35を利用する場合に取得が必須となります。建築中に検査を受け、省令準耐火構造の基準を満たしていることが証明されます。

建築確認済証、検査済証

建築基準法に基づくもので、建物の構造や仕様が記されています。

設計図書(仕様書、構造計算書など)

建物の具体的な構造や使用建材が明記された設計図面や仕様書も、証明資料として利用できます。これらの書類に「省令準耐火構造」であることが明記されている必要があります。

火災保険の保険証券

保険契約時に「T構造」と記載されていれば、それが省令準耐火構造であることの証拠となります。

これらの書類は、将来的に住宅を売却する際にも、耐火性能の証明として役立ち、建物の資産価値を裏付ける大切な資料となります。

まとめ:省令準耐火構造で、賢く、安全に、あなたの理想の家を建てませんか?

この記事では、「省令準耐火構造」が単に火災に強いだけでなく、火災保険料の大幅な削減という、家計に直結する大きなメリットを持つことを詳しく解説しました。住宅金融支援機構が定めるこの基準を満たすことで、あなたの家は火災保険上「T構造」に分類され、保険料が最大で約半分になる可能性を秘めています。さらに、地震保険料の割引や、将来の資産価値維持といった長期的な経済メリットも期待できます。

初期費用が多少増加することはありますが、火災保険料の削減効果や何より家族の命を守る安全性を考えれば、これは非常に費用対効果の高い「賢い投資」です。

OU2HAUSは、お客様の理想のデザインや間取りを追求しながら、これらの省令準耐火構造の要件をクリアし、安全で経済的な住まいづくりをサポートする専門家です。複雑な申請手続きのサポートはもちろん、お客様の予算内で最大限のメリットを引き出す最適なプランをご提案いたします。

安心と経済性を両立させた家づくりは、夢ではありません。ぜひOU2HAUSにご相談いただき、あなたにとって最適な「省令準耐火構造の家」を一緒に実現しましょう。