「都心に夢のマイホームを建てたけど、窓を開けるとすぐ隣の家の壁…」

「リビングのソファでくつろいでいると、隣の家の窓と視線が合って気まずい…」

「一日中、陽の光が入らず薄暗い。こんなはずじゃなかった…」

土地の価格が高騰する都市部において、「隣の家が近すぎる」という問題は、家づくりにおける最も深刻な悩みのひとつです。

この問題を軽視して家づくりを進めてしまうと、プライバシーの侵害、日照不足、騒音トラブルなど、日々の暮らしの中で大きなストレスを抱え続けることになりかねません。

隣家との距離が近いというデメリットは、家づくりの「設計」次第で十分に克服できます。

この記事では、都市部での建築実績が豊富な私たち「OU2HAUS」が、隣家が近いことで生じる具体的なデメリットから、法律の知識、そして最も重要な「設計で解決する6つの対策」まで、プロの視点で徹底的に解説します。

これから家を建てる方も、土地探しをしている方も、この記事を読めば、プライバシーを守りながら光と風に満ちた快適な住まいを実現するためのヒントが必ず見つかるはずです。

| この記事でわかること |

|---|

| ・なぜ「隣の家が近すぎる」問題が起きるのか?都市部の住宅事情 ・【法律知識】「境界線から50cm」民法のルールを知っておこう ・【設計で解決!】プライバシーと快適性を守る6つの神対策 ・入居後でもできる!更に効果を高める3つの便利アイテム ・まとめ:「隣が近い」は設計力で克服できる!後悔しない会社選びを |

なぜ「隣の家が近すぎる」問題が起きるのか?都市部の住宅事情

そもそも、なぜ都市部では隣家との距離が近くなってしまうのでしょうか。その背景には、現代日本の都市が抱える構造的な問題があります。

敷地の狭小化と高密度化

都心や駅近などの利便性の高いエリアは、その人気から土地の価格が非常に高騰しています。そのため、一般の方が購入できる土地の面積はどんどん小さくなる「狭小化」が進んでいます。

さらに、限られた土地を有効活用するため、法律で定められた「建ぺい率」(敷地面積に対する建築面積の割合)や「容積率」(敷地面積に対する延床面積の割合)を最大限まで使って家を建てようとします。

その結果、敷地いっぱいに建物が建てられ、お互いの家の壁がすぐそこに迫り、高密度な住宅街が形成されています。

これは、都市部で快適な住まいを手に入れるためには、避けては通れない現実と言えます。だからこそ、この状況を「前提」とした家づくりが何よりも重要になります。

これは避けたい!隣家が近いことで起こる6つの深刻なデメリット

デメリット.1

視線のストレス・生活音のストレス

視線のストレス

窓を開けると隣家のリビングが丸見えだったり、キッチンに立つと隣人と目が合ったり。常に誰かに見られているような感覚は、精神的に大きな負担となります。「窓があるのにカーテンをずっと開けられない」という声は非常によく聞かれます。

生活音のストレス

テレビの音、電話の声、子供の泣き声などが隣家に聞こえていないか常に気を遣う生活。または、隣家の生活音が聞こえてくることで、家にいるのにリラックスできなくなってしまいがちです。

デメリット.2

日当たり(採光)の悪化

土地の南側に隣家が近接して建っている場合、日当たりは絶望的になります。特に1階部分は、日中でも照明が必要なほど薄暗くなってしまうケースも少なくありません。

日当たりの悪さは、単に部屋が暗いというだけでなく、

- 室内の湿気がこもり、カビが発生しやすくなる

- 冬場に室内が冷え込み、暖房費がかさむ

気分が落ち込みやすくなるなど、心身の健康に影響を及ぼす といった、様々な二次的な問題を引き起こします。

デメリット.3

風通し(通風)の悪化

建物の周りに隙間がないと、空気の流れが遮られ、家全体の風通しが悪くなります。

窓を開けても風が通り抜けず、空気がよどみがちに。特に夏場は熱気がこもりやすく、エアコンに頼りきりの生活になってしまいます。

換気が不十分だと、シックハウス症候群のリスクも高まります。

デメリット.4

防犯上の不安

隣家との隙間が狭いと、空き巣などの侵入者にとって格好の隠れ場所や足場になってしまう危険性があります。

外壁や雨どいを伝って2階に侵入されるケースもあり、防犯カメラやセンサーライトの設置など、追加の対策が必要になることもあります。

デメリット.5

メンテナンス・工事の困難さ

家は建てて終わりではありません。10年、20年と住み続けるうちには、外壁の塗り替えや屋根の補修といったメンテナンスが必要になります。

しかし、隣家との隙間がほとんどないと、工事のための足場を組むスペースが確保できないという問題が発生します。

また、エアコンの室外機や給湯器(エコキュートなど)を設置・交換する際にも、作業スペースが足りず、クレーン車を使うなどして高額な追加費用がかかるケースもあります。

デメリット.6

近隣トラブルへの発展

上記のようなストレスが積み重なると、些細なことがきっかけでご近所との関係が悪化し、深刻なトラブルに発展してしまうことも少なくありません。

「室外機の音がうるさい」「落ち葉がこちらの敷地に入ってくる」など、お互いの距離が近いがゆえに、問題が起こりやすくなります。

隣家とのプライバシー・遮音・採光対策についてのご相談もお気軽に!

隣家とのプライバシーや音の問題。それは狭小地に特化したOU2HAUSの得意分野です。豊富な実績に基づき、お客様だけの解決策をご提案します。まずはお気軽にお話をお聞かせください。

【法律知識】「境界線から50cm」民法のルールを知っておこう

隣家との距離に関しては、法律でもルールが定められています。家づくりの基本知識として知っておきましょう。

民法第234条「境界線付近の建築の制限」

民法では、建物を建てる際には「境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められています。これは、お互いのプライバシーや日照、通風などを最低限確保し、トラブルを防ぐためのルールです。

(境界線付近の建築の制限)第二百三十四条

1建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。

ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

もし隣家がこのルールに違反して建築しようとしている場合、建築の中止や変更を求めることができます。ただし、建物が完成してしまったり、着工から1年が経過したりすると、損害賠償の請求しかできなくなるため、早期の対応が重要です。

法律上の例外と注意点:ただし、この「50cmルール」には例外もあります。

慣習による例外

地域によっては、50cm未満でも良いとする慣習がある場合、そちらが優先されることがあります。

合意による例外

隣地の所有者との間で合意があれば、50cm未満に建てることも可能です(ただし、書面で合意を残すことが不可欠です)。

建築基準法との関係

防火地域や準防火地域内では、建築基準法上、外壁を耐火構造にすれば境界線に接して建てること(いわゆる「隣地境界線ギリギリ」)が可能です。しかし、この場合でも民法が優先されるのが原則であり、隣地所有者から訴訟を起こされるリスクは残ります。

重要なのは、法律はあくまで「最低限のルール」であるということです。 法律を守って50cm離したからといって、日当たりやプライバシーの問題がすべて解決するわけではありません。快適な暮らしを実現するためには、法律以上の「設計上の配慮」が不可欠になります。

【設計で解決!】プライバシーと快適性を守る6つの神対策

お待たせしました。ここからが本題です。隣家が近いという悪条件を克服し、快適な住まいを実現するための具体的な設計手法を6つご紹介します。これらは、私たちOU2HAUSが都市部の家づくりで常に実践しているテクニックでもあります。

対策1:窓の「配置」と「種類」を工夫する

窓の位置をずらす

隣家の窓と向かい合わせにならないよう、意図的に位置をずらして配置します。これにより、お互いのプライバシーが格段に向上します。

高窓(ハイサイドライト)

壁の高い位置に設置する横長の窓です。空からの安定した光を部屋の奥まで届けつつ、外からの視線は完全にカットできます。

地窓(ローサイドライト)

床に近い低い位置に設置する窓です。足元から柔らかな光を取り込み、坪庭などと組み合わせることで趣のある空間を演出できます。

天窓(トップライト)

屋根に設置する窓です。隣家の影響を一切受けず、通常の壁面の窓の約3倍の採光効果があると言われています。暗くなりがちな家の中心部や北側の部屋に最適な設計手法です。

ガラスの種類を選ぶ

透明なガラスではなく、型板ガラスやすりガラスを採用すれば、光を取り入れながら視線を遮ることができます。

対策2:「中庭(ライトコート)」を家の中心に設ける

都市部の住宅密集地でプライバシーと開放感を両立させるための「切り札」となるのが、中庭(ライトコート)です。

建物の壁で囲まれた中庭は、「外部からの視線を100%遮断した、家族だけのアウトドア空間」となります。

また、狭小地では、住居空間を確保し、最上階を庭として活用することも可能です。

- 周囲の目を気にせず、カーテンを開け放して暮らせる。

- 中庭に面した各部屋に、安定した光と風を届けられる。

- 子供の安全な遊び場や、BBQを楽しむプライベートな庭になる。

土地のデメリットを最大のメリットに変える、まさに逆転の発想です。

プライバシー・防音施工のアイディア満載!

理想を実現した工夫と事例満載。理想を叶えるなら、

まずは資料請求から。狭小地ならではの家づくりの秘密をご覧ください。

対策3:「吹き抜け」で縦に光と風の通り道をつくる

隣家が迫っている都市部の住宅など、1階の日当たりが悪い場合に絶大な効果を発揮するのが「吹き抜け」です。2階や3階の大きな窓から取り込んだ光が、まるでシャワーのように降り注ぎ、暗くなりがちな1階リビングの奥まで柔らかな自然光で満たしてくれます。

また、吹き抜けは家全体の空気を循環させる煙突のような役割(チムニー効果)も果たします。

暖められた空気が自然と上階へとのぼり、高窓から抜けていくことで、1階の窓から新鮮な外気が引き込まれ、心地よい風の流れを生み出します。

視覚的にも縦への広がりが生まれ、実際の面積以上の開放感を得られるのも大きな魅力です。

リビングのソファに座ってふと空を見上げたり、2階にいる家族の気配を感じられたりと、空間的なつながりが暮らしに豊かさをもたらしてくれます。

対策4:生活の中心を上階へ「2階・3階リビング」

「隣家が密集していて、日中でもカーテンを開けにくい」「道路からの視線が気になって落ち着かない…」 そんな都市部の住まいが抱えがちな悩みを解決するために、発想を転換して生活の中心であるLDKを2階や3階に配置するのは、非常に有効な一手です。

- 隣家の屋根より高くなるため、日当たりと眺望が格段に良くなる。

- 道路からの視線も届きにくく、プライバシーを確保しやすい。

- 天井を高くしたり、勾配天井にしたりと、開放的な空間設計が可能。

上階は構造的な制約が少ないため、天井を高くしたり、屋根の形を活かした勾配天井にしたりと、縦にも横にも広がる開放的な大空間を設計しやすくなります。

私たちOU2HAUSが得意とする4階建て住宅であれば、3階や4階をリビングとして利用することも可能です。

バルコニーや屋上とひと続きにすれば、休日の朝は青空の下でブランチを、夜は星空を眺めながら語らう…そんな、まるで”天空のリビング”のような特別な毎日が生まれます。

対策5:壁や床の「防音・遮音性能」を高める

「隣家の話し声やテレビの音、夜間に響く車の走行音…」 暮らし始めると意外に気になる日々の生活音の問題は、我慢するものではなく、設計段階での先回りした対策が最も効果的です。

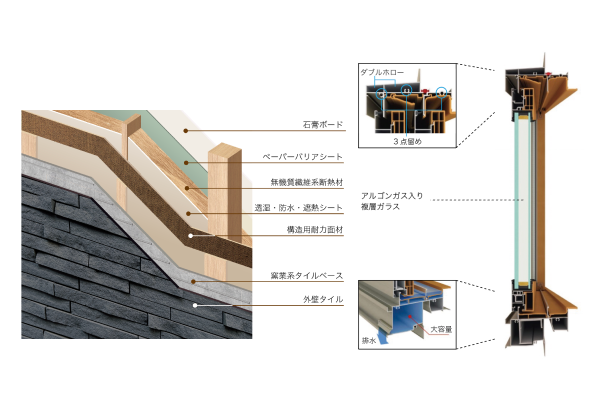

高気密・高断熱仕様にする

家の隙間をなくし、高性能な断熱材を壁内に隙間なく充填する設計は、まるで家全体が厚い防音壁に包まれるような効果を生みます。

窓を二重窓(内窓)や防音サッシにする

外からの騒音を遮断するのはもちろん、小さなお子様の元気な声や、趣味の楽器の音などが外に漏れる心配も軽減され、気兼ねなく暮らせる安心感に繋がります。

次に、音の出入りが最も多い窓です。ここを二重窓(内窓)や防音サッシに強化するだけで、大通り沿いの喧騒も驚くほど静かに。まるで一枚の静寂なフィルターをかけたような、穏やかな室内環境が手に入ります。

間取りの工夫

間取りの工夫も欠かせません。例えば「深夜、寝室の壁の向こうから隣家の話し声や、給排水の音が聞こえて目が覚める」といったストレスを未然に防ぐため、音への配慮をした間取り計画をご提案します。

対策6:外構(フェンス・植栽)で巧みに視線をコントロール

「せっかく手に入れたマイホーム、リビングのカーテンは気兼ねなく開け放ち、庭やバルコニーでゆったりと過ごしたい」 そんな願いを叶えるには、建物そのものの工夫だけでなく、外からの視線をコントロールする外構計画が極めて重要な要素になります。

- 目隠しフェンス 「視線はしっかり遮りたいけれど、壁で囲むような圧迫感は避けたい」という方には、目隠しフェンスがおすすめです。 最近では、光や心地よい風は通しながら、気になる視線だけを巧みにカットするルーバータイプなど、デザイン性の高いフェンスが数多くあります。 木目調のデザインを選べば、住まい全体を優しい雰囲気で包み込み、閉鎖的な印象を与えません。外からの目を気にせず寛げるという安心感が生まれます。

- 植栽の活用 自然で柔らかな雰囲気がお好みなら、植栽の活用が最適です。 フェンスの代わりに、葉が密生する常緑樹を列植すれば、一年を通してプライバシーを守る、いわば「生きた壁」となってくれます。 木漏れ日や、季節の移ろいを感じながら過ごす時間は、心に豊かな潤いと彩りを与えてくれるでしょう。

プライバシー施工・防音施工はどんなもの?見て触れて体感。

プライバシー・防音施工について専門スタッフが詳細をご案内いたします。OU2HAUSのモデルハウスで家族の未来にフィットする住まいを、ぜひその目でお確かめください。

入居後でもできる!更に効果を高める3つの便利アイテム

ここまでご紹介してきた、OU2HAUSでも実践している6つのテクニックに加え、これから紹介する3つの便利アイテムを取り入れることで、さらに快適でプライバシー性の高い暮らしが実現できます。

これらのアイテムは入居後でも導入することができるため、今すぐ取り入れられる工夫としてもおすすめです。

高機能カーテンを選ぶ

日中、外から中が見えにくい特殊な加工がされた「ミラーレースカーテン」を選べば、プライバシーをしっかり守りながら、太陽の光を部屋の奥までたっぷりと届けられます。

また、「ブラインド」や「調光ロールスクリーン」なら、その日の気分や西日の傾きに合わせて、指先ひとつで光の量を繊細に調整できます。光が織りなす美しい陰影が、お部屋をよりスタイリッシュな印象に変えてくれるでしょう。

窓用目隠しフィルム

すりガラス調やおしゃれなステンドグラス風などデザインも豊富で、DIYで簡単に施工できるのも嬉しいポイント。一度貼れば、カーテンを開けても常にプライバシーが保たれるので、人の出入りが多い玄関脇の小窓などにも最適です。

グリーンカーテン

季節を楽しみながら対策をするならグリーンカーテンがおすすめです。夏場限定ですが、ゴーヤやアサガオなどを窓辺で育てれば、夏の強い日差しを自然に和らげてくれます。葉の間を通り抜ける涼やかな風を感じたり、収穫して食卓を彩ったりと、暮らしそのものを豊かにしてくれる素敵なアイデアです。

まとめ:「隣が近い」は設計力で克服できる!後悔しない会社選びを

都市部の家づくりにおいて、「隣の家が近すぎる」という問題は避けて通れない課題です。

しかし、見てきたように、この問題は「優れた設計力」によって必ず克服できます。

窓の配置、中庭、吹き抜け、2階リビング…これらの手法を、その土地が持つ条件(方位、形状、隣家の状況など)に合わせてパズルのように組み合わせ、最適な解を導き出すのがプロの仕事です。

後悔しない家づくりのために最も重要なこと。それは、都市部の狭小地や住宅密集地での建築実績が豊富な、信頼できるパートナー(建築会社)を見つけることです。

私たちOU2HAUSは、木造4階建てをはじめ、都市部の厳しい条件下での家づくりを数多く手掛けてきました。土地のデメリットを読み解き、それを圧倒的なメリットに変える唯一無二のプランをご提案することに、絶対の自信を持っています。

「この土地で、本当に快適な家が建つのだろうか?」

「プライバシーも日当たりも諦めたくない」

そのお悩み、ぜひ一度私たちにぶつけてみませんか?経験豊富な設計士が、あなたの不安を解消し、理想の家づくりへの道筋を具体的に示します。

無料のプラン相談会も随時開催しておりますので、お気軽にお問い合わせください。