「家を買う時代は終わった」

住宅ローンへの不安、働き方やライフスタイルの多様化、資産価値の下落など、先の見えにくい現代社会の構造を背景に、近年このような言葉が注目を集めています。

一方で、「一生賃貸で大丈夫?」「老後の住まいはどうするの?」といった将来への不安から、持ち家の検討を続けている人も少なくありません。

本当に、家を買う時代は終わったのでしょうか?

この記事では、「家を買う時代は終わった」と言われる5つの理由を解説した上で、家を建てるメリットや住まい選びのポイントについても、分かりやすくご紹介します。

| この記事でわかること |

|---|

| ・「家を買う時代は終わった」と言われる5つの理由 1. 物価高騰で家の建築費が上がっている 2. ライフスタイルの変化で、定住の必要性が薄くなった 3. 住宅ローンの返済が不安と感じる人が増えた 4. 自由な生き方を重視する人が増えた 5. 資産 価値を保つのが難しくなった ・家を建てることのメリット 1. 住まいが手元に残る 2. 売却や賃貸運用で収入を得られる 3. 自分好みの空間を自由に作れる 家を建てることの価値・自由度・安心感 これからの時代に合った住まいの選び方 |

「家を買う時代は終わった」と言われる5つの理由

- 物価高騰で家の建築費が上がっている

- ライフスタイルの変化で、定住の必要性が薄くなった

- 住宅ローンの返済が不安と感じる人が増えた

- 自由な生き方を重視する人が増えた

- 資産価値を保つのが難しくなった

- 住み慣れたエリアで家を建てられる

1.物価高騰で家の建築費が上がっている

ここ数年、住宅の建築費は大きく上昇しています。

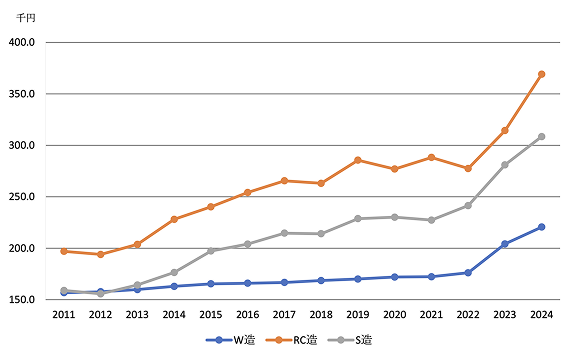

国土交通省が公表している「全国の構造別工事費単価」によると、W造(木造)・RC造(鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)いずれも建築費は上昇傾向にあり、特に2022年以降はそのペースが加速しています。

建築費高騰の背景には、木材や鉄鋼、断熱材といった建築資材の価格上昇に加え、円安による輸入コストの増加、さらに職人不足による人件費の上昇など、複数の要因が重なっています。

こうしたコスト高の状況下では、従来と同じ予算でも建築面積や設備グレードを下げざるを得ないケースが増えており、理想と現実のギャップから「買わない」という選択をする人が増える要因となっています。

2.ライフスタイルの変化で、定住の必要性が薄くなった

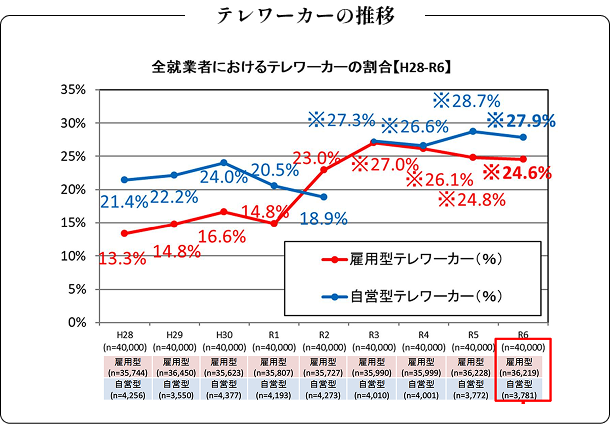

テレワークの普及や副業の一般化により、定住の必要性が薄れてきたことも、家を「買わない選択」が増えている要因の一つです。

国土交通省の「令和4年度テレワーク人口実態調査」によると、2024年時点での労働人口全体におけるテレワーカーの割合は、雇用型・自営型を合わせておよそ3割に達しています。

テレワークの普及により、これまで重視されていた通勤利便性の重要度が下がり、ライフスタイルに合わせて柔軟に住まいを選ぶ動きが広がっています。

「今この場所に家を買ってしまっていいのか?」と考える人が増え、定住よりも、ライフステージや働き方に応じて引っ越しを繰り返す「可変的な暮らし」が注目されるようになっています。

3. 住宅ローンの返済が不安と感じる人が増えた

持ち家を購入するには、一般的に数十年にわたって返済する住宅ローンを組む必要があります。

返済期間は30〜35年が主流であり、借入額も数千万円に及ぶのが一般的です。

これほど大きな金額を長期間にわたって返済し続けるには、安定した収入が前提となりますが、現代は終身雇用が崩れ、収入が生涯にわたって安定するとは限らない時代です。転職・副業・フリーランスなど、多様な働き方が浸透するなかで、「安定が当たり前の時代」はすでに終わりつつあり、「ローンを完済できるか不安」「将来の負担が大きすぎる」と感じる人が増えています。

住宅ローンは長期にわたる大きな支出であるからこそ、先の見えにくい現代では、購入を躊躇するのも当然の心理と言えます。

4. 自由な生き方を重視する人が増えた

持ち家を所有すると、転職・転勤・離婚・家族構成の変化など、人生の大きな転機において住み替えが難しくなる場合があります。

たとえ売却や賃貸に出す選択をしたとしても、市場状況の見極めや価格交渉、契約手続きといった煩雑さに加え、借り手が見つからないリスクによる家計への負担も避けられません。こうした「動きづらさ」が、大きなストレス要因となるケースも少なくないのです。

特に若い世代にとっては、将来何が起こるか分からないからこそ、住宅に縛られず、自由に身動きできる状態を保ちたいという考え方が強くなっています。

「自由な生き方」を重視する価値観が、家を所有するよりも柔軟な賃貸を選ぶ理由の一つとなっているのです。

5. 資産価値を保つのが難しくなった

少子高齢化が進み、住宅需要が伸び悩む中で、全国的に空き家の数は増加傾向にあります。特に郊外や地方の戸建て住宅では、「売りたくても売れない」「貸したくても借り手がつかない」といったケースが珍しくありません。

実際、こうした住宅を売却する際にリフォーム費用や解体費用が発生することも多く、最終的には「負動産」として家計に重くのしかかるケースが増えています。かつては「住宅は最大の資産」と言われていましたが、現在では「買った後も資産価値を維持できる家」はごく一部に限られるのが現実です。

このような背景から、せっかく購入した家であっても将来的に「負動産」となるリスクを懸念し、「家は買っても資産にならないかもしれない」と考える人が増えています。資産としての信頼性が薄れつつある今、購入に慎重になるのは自然な流れと言えるでしょう。

しかし、持ち家を所有するメリットもある

ここまで見てきたように、「家を買う時代は終わった」と言われる背景には、建築費の高騰、住まいに対する価値観の変化、将来への不安、資産価値の不透明さなど、複合的な要因が絡んでいます。時代の変化により、かつてのように誰もが「家を持つのが当然」と考えなくなったのは事実です。

しかし、それは「家を持つ意味が完全に失われた」ということではありません。

実際には、持ち家だからこそ得られる長期的な経済的安定や、ライフステージに応じた住空間の最適化、老後の住居不安の解消など、持ち家にしかないメリットも数多く存在します。

次の章では、そんな「家を持つことのメリット」について、詳しく解説していきます。

4階建家を買っていいかな?と少しでも思ったら

理想の家のアイディアが詰まった事例をぜひ

土地探しから相談できる工務店の実績満載。理想を叶えるなら、

まずは資料請求から。OU2HAUSの家づくりの秘密をご覧ください。

持ち家がもたらす3つのメリット

3つのメリット

- 住まいが手元に残る

- 売却や賃貸運用で収入を得られる

- 自分好みの空間を自由に作れる

1. 住まいが手元に残る

持ち家の最大の魅力は、住宅ローンを完済すれば、その住まいが自分の財産として手元に残ることです。

月々同じ金額を支払う場合でも、賃貸物件とは異なり、持ち家ではローンの支払いが終われば住居費の大部分が不要になり、長期的な家計の安定に大きく貢献します。

自分の住まいがあるという安心感に加え、家計が安定することで、収入が減少しやすい老後に向けた資金設計が立てやすくなるのも、持ち家ならではの大きなメリットと言えるでしょう。

2. 売却や賃貸運用で収入を得られる

持ち家は建てたエリアや建物の状態によっては、住むだけでなく売却・賃貸・相続など、さまざまな形で活用できます。

なかでも賃貸運用は、住宅ローンの返済や老後の生活費補填に役立ち、不労所得として家計を支える頼もしい柱となり得ます。特に土地が限られている都市部では賃貸ニーズが高いため、間取りや動線、プライバシーへの配慮を計画段階で工夫しておくことで、いざというときに貸し出しやすくなり、ライフステージや時代の変化にも柔軟に対応できます。

また、持ち家は家族への相続資産としても価値があり、子どもや孫に住まいを引き継ぐことで将来の住居費負担を軽減できるほか、賃貸運用によって継続的な収益を得る選択肢も広がります。

「住む場所」でありながら「収益を生み出す拠点」にもなる。そうした複合的な価値こそが、持ち家を選ぶ大きな理由のひとつとなっています。

3. 自分好みの空間を自由に作れる

間取りや設備、内装のすべてを自由に決められるのも、持ち家ならではの大きな魅力です。

間取りはもちろん、キッチンやバスルームの設備、壁や床の素材、照明や収納の配置に至るまで、自分たちの好みやライフスタイルに合わせて、一から住まいをつくることができます。

子どもが生まれたら子ども部屋を増やしたり、将来を見据えてバリアフリー仕様にしたりと、年齢や家族構成の変化に応じたリフォームも可能で、さらに、二世帯・三世帯住宅や店舗併用住宅といった複合的な暮らし方にも柔軟に対応できます。

こうした自由度の高さが、持ち家を選ぶ大きなメリットのひとつとなっています。

家の持ち方・建て方を選ぶには、変化する時代に合わせることが重要

ここまで、家を建てることの具体的なメリットを見てきたことで、「家を持つ価値もあるかな」と感じ始めた方も多いのではないでしょうか。

確かに、住宅価格の高騰やライフスタイルの多様化、将来への不安など、「家を買わない理由」は時代とともに増えていますが、それでも、「自分の家を持ちたい」と思わせるメリットもあるでしょう。

大切なのは、固定観念や周りの意見にとらわれず、「自分と家族にとって本当に必要な住まいとは何か」を見極め、変化する時代に柔軟に対応できる家の持ち方や建て方を選ぶことが大切です。

では、具体的にどのような住まいがこれからの時代にフィットするのでしょうか?ここでは、そのヒントとなる4つの事例をご紹介します。

家づくりの悩み、オンラインでも相談できます

自宅にいながら、気になる家づくりの疑問を解消。専門のスタッフが丁寧にサポートします。

相談は無料。お気軽にお問い合わせください。

変化する時代に対応する4つの住まい

1. 都市部に最適な「狭小地×多層階住宅」

土地の価格が高く、十分な広さが確保しづらい都市部では、3階・4階建ての多層階住宅を採用することで、驚くほど開放的で快適な空間を生み出すことが可能です。

スキップフロアや吹き抜け、高低差をうまく活かせば、プライベートと共有スペースの分離もスムーズに行え、仕事と生活を両立するワークスペースの確保や、将来的な賃貸活用にも対応できます。

2. ライフステージを見越した「二世帯・三世帯住宅」

近年、二世帯・三世帯住宅のニーズは年々広がりを見せています。

部分共有型・完全分離型など、多様なスタイルが設計可能になっており、生活時間の異なる世帯間で気になりやすい「音」の問題についても、床や壁の防音・遮音対策を段階的に取り入れることで、騒音ストレスの少ない快適な住環境が実現されています。

将来的なバリアフリー対応まで柔軟に対応できるため、「親も子も安心して長く暮らせる家」として利用できます。

3. ライフステージの変化に強い「多用途対応型住宅」

1階を店舗やワークスペースとして使い、2階以上を住居にする店舗併用住宅や、将来的に部分的に貸し出すことを見越した賃貸併用住宅など、収益性と住みやすさを両立する家が注目されています。

ライフスタイルや働き方が変化したときでも、空間の使い方を柔軟に変えられる構造は、「長く使える家=資産価値の保ちやすい家」としての役割も果たします。

4. 省エネ・防災性能を備えた「高性能・高耐久住宅」

断熱・気密性能に優れた住まいは、冷暖房効率を大幅に高め、光熱費を抑えながら一年中快適な住環境を提供してくれます。

また、地震・火災への対策として、準耐火・省令準耐火構造、耐震等級3相当の設計など、将来の安心を考えた住まいも徐々に普及し始めています。

こうした性能を満たす住まいは、建てたあとも資産としての価値を維持しやすいため、ローンを完済したあとの安心感も格段に違います。

実際に建っている家を見てみませんか?

狭小地を活かした多層階住宅、二世帯でも快適に暮らせる間取り、将来の資産価値を考えた高性能住宅。OU2HAUSが手がける「合理的な住まい」を、ぜひその目でみませんか?

まとめ:持ち家を買うなら「自分たちの生活スタイルに合った住まい」がオススメ

これからの家づくりに求められるのは、広さや豪華さではなく、限られた土地を最大限に活かす設計力、多様な家族構成や働き方に対応する柔軟な間取り、そして資産価値を意識した「合理的な住まい」です。

こうした住まいを実現するためには、土地条件や法規制、コスト、将来設計までを総合的に考慮した「プロの視点」が欠かせません。

OU2HAUSでは、狭小地や変形地に対応した多層階住宅、二世帯住宅、高性能な省エネ・耐火住宅など、都市部ならではの課題に応じた家づくりを数多く手がけています。

「4階建ては可能?」「この敷地で快適に暮らせる?」といった不安も、どうぞお気軽にご相談ください。