家づくりを考え始めると、「キッチンが狭くならないか」「収納は足りるか」といった広さに関する不安がまず頭に浮かびます。しかし、実はそれ以上に多くのご家庭が、日々の使い勝手にある共通の悩みを抱えています。

キッチンの満足度を本当に左右するのは、『広さ』以上に、日々の作業がスムーズに行える『動線』なのです。

では、都心の限られた土地で、この最も重要な『動線』の課題を解決し、快適なキッチンを作ることはできるのでしょうか?

結論から言うと、可能です。広さは関係ありません。

この記事では、よくあるキッチンのお悩みを一つひとつ解消し、緻密な設計と工夫で理想のキッチンを実現するため間取りと写真を合わせて紹介します。

| この記事でわかること |

|---|

| ・多くの家庭が抱えるキッチン動線の課題 キッチンの満足度を左右する最大の要因は「動線」 ・後悔しないためのキッチン計画の「基本4ステップ」 理想のキッチンを実現するために、何から考え始めれば良いのかを4つのステップで紹介 ・I型・L型など、狭小地と間取りに合うキッチンレイアウトの選び方 基本的なレイアウトの特徴と、狭小地で最適なキッチン事例 ・「配膳・片付けが楽になる」設計術(動線・収納・採光) 日々の家事ストレスを解消する、動線・収納・採光に関するアイディア ・実際に東京の狭小住宅で理想のキッチンを叶えた成功事例 3世帯が快適に使えるキッチンを実現したリアルな事例 |

多くの家庭が抱えるキッチン動線の課題

配膳・後片付けの動きにくさ

キッチンとダイニングの動線がスムーズでないと、何度も往復するうちに料理が冷めてしまったり、料理を作っていた人が食卓につくのが遅れてしまったりします。

同様に、食後の「後片付け」においても、ダイニングテーブルからシンクまでの距離が短く、障害物のない動線が確保されていないと、食器を運ぶ大きな負担になります。「一緒に温かいものを食べたい」という理想と、食事の準備や後片付けで日々繰り返される非効率な現実とのギャップこそが、キッチンの大きな不満点なのです。

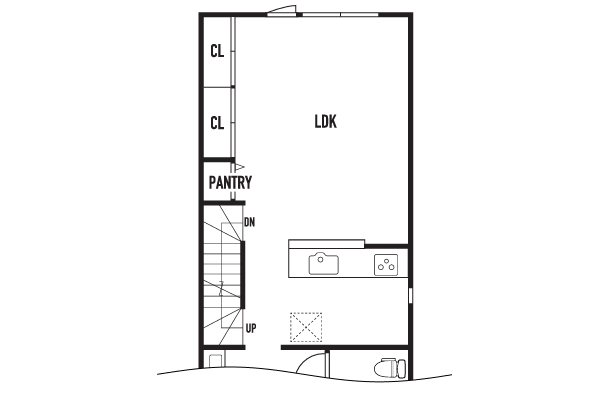

パントリー・収納

狭小住宅では、広いパントリーを設けることが難しく、収納が不足しがちです。結果として、食器や調理器具、ストック食材などが調理台の上にあふれ、作業スペースを圧迫してしまいがちです。

また、収納場所が分散していると、

食材を取り出すために何度も行き来する非効率な動線の一因となります。

「使う場所に使うものをしまう」という基本が守られていないことが、多くの家庭で課題となっています。

調理手順の導線

調理には単純に「(冷蔵庫から)出す→洗う→切る(加工する)→加熱する」という一連の流れがあります。この調理工程の動線は非常に重要で、利き手によって理想の配置は異なります。

利き手と導線が合っていないと、作業中に無駄な動きが増えたり、また子供と調理したり複数人での調理作業が発生した場合に動線が重なって作業の妨げになります。

調理手順の導線は、注意して設計する必要があります。

後悔しないためのキッチン計画の「基本4ステップ」

ステップ1:現状の不満と「理想の暮らし」をリストアップする

まずは、現在のキッチンの「不満な点」を些細なことでもすべて書き出してみましょう。

「調理台が低い」「収納が足りない」「食器重なって取り出しにくい」「高い場所に手が届かない」「暗くて気分が上がらない」など、

具体的なストレスを明確にすることが第一歩です。

次に、新しいキッチンで「誰が・何を・どのようにしたいか」という理想の暮らしを想像します。

この2つのリストが、あなただけのキッチンを作るための最も重要な設計図になります。

ステップ2:ライフスタイルに合う「キッチンレイアウト」の型を知る

ステップ1で描いた理想の暮らしは、キッチンの基本的な形(レイアウト)に落とし込むことができます。

例えば、家族との会話を楽しみながら料理したいなら「ペニンシュラキッチン」、一人で効率よく作業に集中したいなら壁付けの「I型キッチン」など、

レイアウトにはそれぞれ得意なスタイルがあります。まずは基本となる型を知り、「理想の日々の動作」に最も近いものを選びましょう。

ステップ3:課題を解決する「動線」を計画する

キッチンの満足度は「動線」で決まります。

特に重要なのが、調理中の動きを示す「ワークトライアングル(冷蔵庫・シンク・コンロを結ぶ線)」と、「サービング動線(キッチンと食卓を結ぶ線)」を知ることです。

これらの動線が短く、シンプルになるように計画することが、キッチンでのストレスをなくす鍵となります。

ステップ4:最重要課題!「収納」と「ゴミ箱」の定位置を決める

見落としがちで最も後悔に繋がりやすいのが、収納とゴミ箱の配置です。

どこに・何を・どれくらい収納したいのかを事前にリストアップし、「使う場所の近くにしまう」のが鉄則です。

特に分別が多くなるゴミ箱は、設計の初期段階で置き場所と必要な数・量を検討しておきましょう。

これらを最初に決めることで、スッキリとしたキッチンが実現します。

キッチンの間取りや動線の悩み、オンラインで相談できます

自宅にいながら、家づくりの専門家があなたに最適なキッチンをアドバイス。土地の資料があれば、より具体的なご提案も可能です。相談は無料。お気軽にお問い合わせください。

I型・L型など、間取りに合うキッチンレイアウトの選び方

- I型キッチン|省スペースの王道

- Ⅱ型キッチン|作業効率を大幅にアップ

- L型キッチン|コンパクトな動線とコーナーの活用

- ペニンシュラキッチン|「いただきます動線」を最短にする開放感

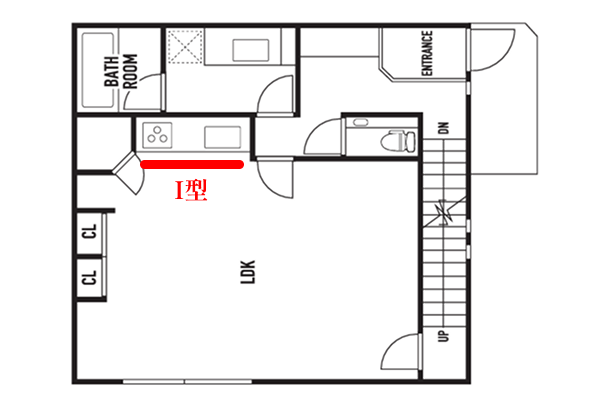

I型キッチン

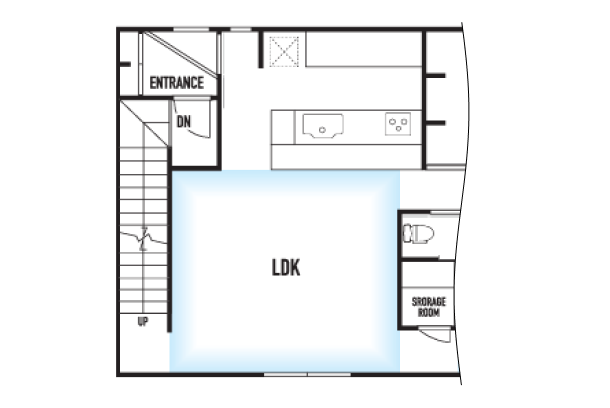

シンク・コンロ・調理台が一列に並ぶ最もシンプルなレイアウトです。

壁付けにすればダイニングやリビングのスペースを最大限に広く使えるため、狭小住宅の基本形と言えます。

ただし、横移動が長くなりがちで、作業動線に課題が残る可能性もあります。キッチン上部の収納には、背の低い人でも取り出しやすいスイングダウンキャビネット収納を設置することもおすすめです。

スイングダウンキャビネット収納(閉じた状態)

スイングダウンキャビネット収納(開いた状態)

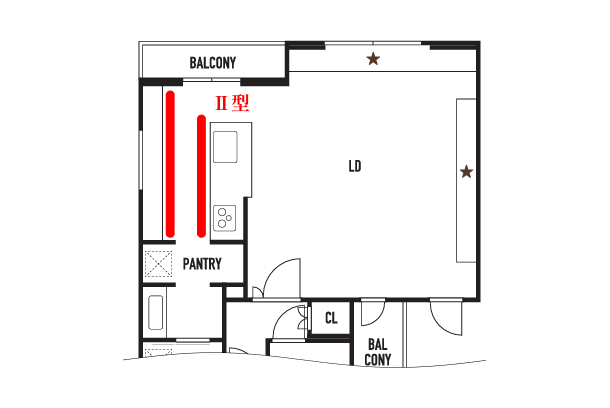

Ⅱ型キッチン

メインカウンター集約スタイル

片側にカウンター、もう片側にシンクやコンロをまとめて配置するスタイルです。

調理の中心となる作業をまとめることができ、もう一方は広々とした作業台や収納として使えるため、役割分担がしやすいの特徴があります。

セパレートスタイル

シンクとコンロを片側ずつ別々に配置するスタイルです。

シンクと、コンロが振り向けば使用できる配置になるため、調理の作業効率が非常に高くなります。

また、複数人での調理にも適しています。

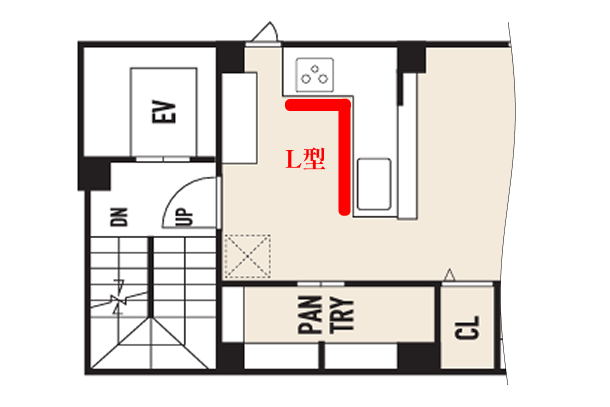

L型キッチン

壁のコーナーを活用し、作業台をL字型に配置するレイアウトです。

シンクとコンロをL字の各辺に置くことで、体の向きを変えるだけで作業ができ、短い動線で効率的に調理を進められるのが大きなメリットです。

一方で、使いやすさを左右する課題となるのが、デッドスペースになりやすいコーナー部分の収納です。

この部分を回転式の棚や引き出し式の収納などでいかに有効活用するかが、設計のポイントとなります。

また、ビルトイン食洗機を組み込めば、調理台のスペースを圧迫することなく後片付けもスムーズになるため、コンパクトなキッチンでは特に有効な選択肢です。

ペニンシュラキッチン(パターン1)

カウンターの片側が壁に接し、半島(ペニンシュラ)のようにダイニング側へ突き出た対面式レイアウトです。

カウンター越しに直接料理の受け渡しができるため、配膳動線を短縮できます。

家族と会話しながら作業できる開放感が魅力です。しかし、調理中の匂いや煙が広がりやすいため、高性能な換気扇の設置が不可欠になります。

ペニンシュラキッチン(パターン2)

リビングダイニング全体を見渡せる、開放的なペニンシュラキッチン。

カウンター越しにできたてのお料理を運んだり、食後の片付けをしたりする作業がスムーズに行えます。

ダイニングで宿題をする様子を見守りながら安心して調理するなんてこともでき、視界に家族が入ってくるため会話も自然に楽しめます。

家族とのつながりを育み、コミュニケーションも弾むスタイルです

理想のキッチンを実現するために、まずは実例を見てみる

狭小地の工夫が詰まったキッチンの実例が満載。後悔しないキッチンづくりは、まずは資料請求から。OU2HAUSの『動線設計』と『収納術』の秘密をご覧ください。

「配膳・片付けが楽になる」設計術(動線・収納・採光)

設計術1【動線】:「1往復で完結」を目指す回遊動線と配置計画

「複数往復のストレス」を解消する鍵は、キッチンとダイニングテーブルの「配置計画」にあります。

狭小住宅では、スペースの制約からアイランドキッチンを設置して完全な回遊動線を作るのが難しい場合も少なくありません。

壁付けのI型やL型キッチンも選択肢として検討することが重要です。

L型キッチンにして、調理動線を短くし、キッチンカウンターのすぐそばにダイニングテーブルを配置することで、配膳動線も短くできます。

ペニンシュラキッチンは、ダイニングルームとキッチンが一体化したように視界が抜けるため空間を広く感じさせることもできます。

キッチンの手元が見えにくいよう腰壁を高くして生活感を上手に隠すことで、リビングダイニングをすっきり魅せることも可能です。

設計術2【収納】:「10cmも無駄にしない」壁面・床下・デッドスペース活用法

設計時に生まれがちな10cm、20cmの隙間。そんなデッドスペースは、アイディア次第で収納や飾り棚に変身させられます。

床から天井までを壁面収納にして収納スペースを最大限に活用するのはもちろん、床下収納に保存食や防災グッズの置き場所を確保することも可能です。さらに、冷蔵庫の上部空間や収納上部を飾り棚にするなど、見過ごしがちなデッドスペースをミリ単位で設計することで収納力を驚くほど増やすことができます。

設計術3【採光】:高窓や室内窓で創る、明るく開放的な空間

隣家が迫る都心の住宅では、プライバシーを守りながら光を取り入れる工夫が不可欠です。

室内を白を基調とすれば、反射光で明るく開放的なキッチンが生まれます。

通常の窓が作りにくい場所でも、高窓(ハイサイドライト)を設けることで、自然光を室内に届け、空間を明るくすることもできます。

また、リビングなど日当たりの良い部屋に隣接することで、キッチンに光を「おすそ分け」することも可能です。

理想のキッチンを実現するために、まずは実例を見てみる

狭小地の工夫が詰まったキッチンの実例が満載。後悔しないキッチンづくりは、まずは資料請求から。OU2HAUSの『動線設計』と『収納術』の秘密をご覧ください。